Para Carmen ad infinítum

“Soy una orquesta trágica

Un concepto trágico

Soy trágico como los versos que punzan en las sienes

/y no pueden salir

Arquitectura fúnebre

Matemática fatal y sin esperanza alguna”

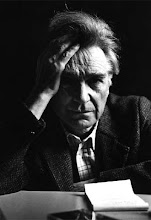

Vicente Huidobro

Él debe sostener entre sus brazos y sus horas al hijo, cuyo nacimiento impredecible fungió de Caja de Pandora y, por intrincadas palpitaciones del monóculo cotidiano, terminó fatigado de mañanas vastamente iguales. Cuando el hijo llora, las flores –tímidas- lanzan una espléndida sonrisa de escarnio, pero la desazón se mantiene intacta, apenas puesta, llena de ese cruento vicio que se enardece al crecer, aún con la plena seguridad de su muerte aproximativa.

Los halos de viento levantaban y agitaban la austeridad como un niño bailando un trompo en cámara lenta, haciendo círculos inmediatos que atravesaban el umbral de la emoción para él, quien por las noches debía abrigar su caparazón con THC en cantidades inconmesurables y darle de comer al tedio, mirar los árboles rebanarse palmo a palmo, tomar un té de avellanas ensalzadas al vapor, repetir el agónico silbido que nadie escucha, en últimas es lo mismo. Todas las hormigas en fila arrastraban su lento desguace por el suelo y él miraba siempre a la última de la fila, la cual parecía girar y girar sin lograr llegar a un punto, un jardín determinado. “La determinación es una sopa de tomates agria”, pensaba él masticando nada. De noche sólo pasaba fuera de la casa el cartero –un hombre de rostro entumecido y pantalones fervientes– mirando fijamente el rostro de los únicos dos habitantes de la casa, ensalivaba sus labios, se tocaba las nalgas pero nunca se atrevía siquiera a tocar la puerta. Un día el cartero se atrevió.

- Ya voy a abrir –él se levantó y puso al hijo sobre una manta en el suelo, éste tosió.

El cartero no consiguió esperar en pie hasta que alguien viniera a abrirle, dejó encima de unas flores secas una pequeña caja recubierta con plumas carmín y se largó casi levitando con mucha velocidad. Cuando por fin él –vicioso– salió a abrir, tras la puerta sólo había aire denso, entrometido. Volvió a la sala, al mismo mueble de siempre, tomó al hijo en sus manos nuevamente, los escalofríos –habitués de la casa– se tornaban más feroces, las cortinas no hacían otra cosa que bramar eufóricas, el techo de la casa giraba en espiral y luego volvía a su aburrida posición original. Él aguzaba sus dientes contraídos al sentir tan tangible el desastre inmediato, después sonreía y vaciaba completamente un jarrón de leche sobre el hijo, quien retozaba como gusano ecuestre sobre unas sábanas de lana empapadas.

Él sintió súbitamente un sismo a modo de esferas llenas de helio detonando, lo primero que conjeturó fue que tal sismo provenía de sus párpados, pero no era así. Si bien él había sentido el estallido en su rostro, no era allí donde se había producido. Tronaba afuera de la casa como si todo estuviera a punto de reventar a estampidos. Como pudo, él salió al patio trasero, encendió un cigarrillo y, a pesar de la inminente lobreguez, se percató de la fuente del retumbo: era una paloma un tanto extraña con algunos bucles de humo alrededor, la cual convulsionaba en el suelo agitando suavemente sus alas como bailando una cueca gélida. Él quedó como petrificado al instante, pisó el cigarrillo a medio fumar y reconoció en ese lento batir de alas una sensación monstruosa, implacable, enseguida recogió en sus manos a la paloma y al estar bajo la luz eléctrica palpó con sus ojos irritados que la paloma estaba completamente pintada de rojo, ese era el color que tenía implantado en todo su pelaje. Una tormenta irrumpió contundentemente.

La paloma pintada de rojo se convirtió en el tercer habitante de esa casa poluta y aparentemente serena, él sonreía como nunca antes lo había hecho (sin fingir), la paloma libaba en su pico los dedos de él, los días eran fríos por la lluvia aún cuando no llovía ni una gota, no había ninguna Nina ni Lady Day ni Aretha que aparecieran como un flash enérgico para hacer dilatar espumosamente el tiempo, no había alientos exactos o lágrimas de obcecación, no había ni una tableta de clonazepam al alcance, ni una, sólo había algunos conceptos innecesarios derramándose por la cornisa, cayendo en picada en un exorbitante charco de desilusión. ¿La monotonía? ¿Qué es eso? ¿Alguien acaso sabe cómo aliviar sin placebos?

Pasaron las estaciones paulatinamente, o quizá nunca pasaron, es difícil conseguir certeza al respecto cuando todas las mañanas son inexorablemente circuncidadas por la melancolía, y eso es tan sólo en las mañanas, porque la noche siempre aguarda cautelosa tras el velo para que cuando llegue su momento todo brille en un eterno estupor. Si los libros nunca se abrieran, ni siquiera por el viento que despedazaría las páginas, entonces los ojos no servirían más que para husmear como búhos (de lejos). La paloma pintada de rojo, en una madrugada repentina, aleteó en señal de despedida hacia él, quien –alterado– bebía los árboles de la desesperación al darse cuenta que el único diamante que había tenido en toda su vida se iba volando ahora con sus dos alas muy rojas, muy únicas, muy irrecuperables.

Desde esta fosa poco luminosa, yo puedo ver a la paloma pintada de rojo arribando tenuemente a Praga, como un adolescente en un crematorio que halla la anhelada salida debajo de su cama pero sólo la mira de soslayo porque prefiere contemplar el techo, el cual se abre de par en par haciendo caer estrepitosamente un gemido.

Guzmán González